Neurochirurgie

In Melanie Jödeckes Kopf wächst seit 2005 ein Hirntumor. Drei Operationen und die Epilepsie als Folge haben ihr Leben stark verändert. Nun sucht sie neue Wege im Umgang mit der Krankheit – eine Selbsthilfegruppe soll ihr dabei helfen.

Text: Susanna Bauch

Fotos: Nick Neufeld

Illustration: © Lars Heppner/MMA

Eine Wach-OP? Am Gehirn und das bei zeitweilig vollem Bewusstsein? Dafür braucht es eine starke Psyche, gute Nerven und Zuversicht. Eigenschaften, die Melanie Jödecke mitbringt. 2023 hat sich die 48-Jährige aus Altenau im Harz dem Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie und Leiter des zertifizierten Neuroonkologischen Zentrums der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) am Klinikum Braunschweig, Prof. Dr. Klaus Zweckberger, und seinem Team anvertraut. Eine mutige Entscheidung, die ihr viel Lebensqualität und Hoffnung zurückgebracht hat.

Ihre Krankheitsgeschichte beginnt vor zwei Jahrzehnten. „Ich hatte plötzlich einen epileptischen Anfall“, berichtet die gelernte Fleischereifachverkäuferin. Zahlreiche Untersuchungen folgten, dann stand die Diagnose fest: Oligodendrogliom – ein Tumor im Gehirn, gewissermaßen der bessere von den bösen.

„Das war natürlich ein Schock“, erzählt das Ehepaar Melanie und Thomas Jödecke, das seit 30 Jahren zusammen ist. 2006 dann die erste Operation in Seesen. Komplett entfernt werden konnte der Tumor nicht, da er das Sprach- und Bewegungszentrum infiltriert hatte, also in funktionstragendem Gewebe wächst. „Aber wir hatten erst einmal Ruhe.“ 2008 dann ein Lichtblick, Tochter Lucie kommt zur Welt. Das Paar hat es sich in seinem Haus am Hang mit unverstelltem Harzblick gemütlich eingerichtet. Überall Sitzgelegenheiten, die Räume liebevoll dekoriert, die Holzbänke vor der Tür gehören wie die Liegen unter dem Kirschbaum zu den Lieblingsplätzen der beiden. „Hier haben wir oft Sonne – die Helligkeit brauchen wir. Zum einen nach den langen Wintern, zum anderen, um aufzutanken im doch beschwerlichen Alltag.“

Melanie Jödecke musste akzeptieren, dass die Erkrankung zu ihrem Dasein gehört.

Melanie Jödecke wird in jeder Hinsicht von ihrem Ehemann Thomas unterstützt.

Alltag durch Epilepsie von Unsicherheiten geprägt

Denn 2013 traten die epileptischen Anfälle bei der 48-Jährigen plötzlich regelmäßig auf, zunächst nur nachts. „Der erste tagsüber passierte beim Brunch mit Freunden, da bin ich auf der Treppe mit einem vollen Tablett umgekippt.“ Melanie Jödecke wurde gewissermaßen unberechenbar, eine starke Belastung für ihren Alltag. „Ich wusste nie, wann es passiert, ob ich allein bin und ob mir jemand zu Hilfe kommt“, erzählt die Frau mit dem Kurzhaarschnitt. Den Autoschlüssel habe sie damals einfach auf den Küchentisch gelegt und nie wieder angerührt. „Ich habe meinen Mann, der fährt mich überallhin.“

Ihr Mann Thomas Jödecke macht so ziemlich alles für seine Familie. Der Koch im Reha-Zentrum Oberharz macht den Haushalt, hält den großen Garten schön, macht das Bürokratische. „Unsere Liebe hält das alles aus, aber es ist manchmal schwer“, sagt der 48-Jährige. Immer findet er Lösungen, um Risiken zu minimieren. Ein Dreirad zum Beispiel. Oder eine sichere Schwimmweste. Der Alltag der Jödeckes in Altenau ist geprägt von Unsicherheiten. „Zappel“ nennt Melanie Jödecke ihre Anfälle, der Resttumor im Gehirn heißt für sie „Gustav“. Die epileptischen Episoden haben Spuren hinterlassen. Der rechte Arm und das rechte Bein gehorchen ihr nicht immer, manchmal hat sie Wortfindungs- und Konzentrationsstörungen, vieles, auch die Sprache, ist verlangsamt.

„Die Worte eines Arztes, dass ein Gehirntumor heute kein Todesurteil mehr bedeuten muss, haben mir sehr viel Kraft und Halt gegeben.“ Aber die Epilepsie beeinträchtigt sie sehr. „Angst ist mein ständiger Begleiter.“ Es folgte 2012 eine weitere Operation im Harz und dann – 2022 bei einer MRT-Kontrolle, mittlerweile im Klinikum Braunschweig – wurden Veränderungen in Ausmaß und Beschaffenheit des Tumors diagnostiziert. Er ist jetzt in der WHO-Klassifizierung ein Grad-3-Tumor – diese Tumoren sind immer bösartig und treten häufig als Tumoren höheren Grades wieder auf.

Sie sei eine Kandidatin für eine Wach-OP, wurde ihr dort gesagt. „So ein Eingriff ist überaus anstrengend, bis zu zwei Stunden dauert die aktive Wachphase“, so Prof. Dr. Klaus Zweckberger. Voraussetzungen seien zudem eine gut eingestellte Epilepsie sowie eine starke Persönlichkeit. „Man muss einfach eine gewisse Gelassenheit mitbringen.“

Klinik für Neurochirurgie: Bis zu 15 Wach-OPs pro Jahr

„Ich sah meine dritte Chance – und musste sie ergreifen.“ „Wir wollen möglichst viel Gewebe entfernen – ohne bleibende Schäden in funktionstragenden Arealen zu verursachen“, betont Prof. Dr. Zweckberger. Die Motorik sei unter der Operation meist gut messbar, „das größere Problem ist Sprache.“ Daher würden bei einer Wach-OP diese Areale geprüft – Patientinnen und Patienten sollen unter Beweis stellen, dass sie Fragen verstehen und adäquat sprechen können. Zudem wird bei einer Wach-OP getestet, ob die Sprachproduktion eventuell gestört beziehungsweise verwaschen ist. Während der Wachphase der Operation führt die Patientin oder der Patient Sprachübungen unter ärztlicher Anleitung durch. Dabei wird die Hirnoberfläche mit einer Elektrode (Stimmgabel) stimuliert. Kommt die Sprache zum Stocken, ist ein funktionell wichtiges Sprachareal identifiziert, das dann bei der Tumorresektion geschont wird. „Die Betroffenen sind dabei glockenwach.“ Wichtiger Hintergrund einer Wach-OP ist das fehlende Schmerzempfinden im Gehirn. Besonders bei Patientinnen und Patienten mit niedriggradigen Hirntumoren wird diese Technik erfolgreich eingesetzt. Rund zehn bis 15 Eingriffe dieser Art führt das Team am Klinikum Braunschweig pro Jahr durch.

„Natürlich hatte ich Respekt“, sagt Melanie Jödecke. Im Vorfeld nahm sie Kontakt zu einem jungen Patienten auf, der im Klinikum bereits erfolgreich behandelt worden war. An den Eingriff an sich hat sie durchaus Erinnerungen. „Durch einen Schlitz konnte ich die ganze Mannschaft sehen. Und ich musste zählen, Sätze wiederholen, irgendetwas mit Enten.“ Eineinhalb Tage Intensivstation, nach einer Woche wieder nach Hause, danach Bestrahlung und Chemotherapie.

„Ein paar Einschränkungen im Bewegungsablauf sind noch da, zwei Jahre soll man sich gedulden“, erzählt die 48-Jährige. Sie nimmt jede Menge Medikamente, das Kurzzeitgedächtnis lässt sie oft im Stich. Die epileptischen Anfälle seien noch da, aber verändert. „Mit dieser letzten OP habe ich vor allem Zeit gewonnen. Ich nehme den Tumor an und akzeptiere ihn, ich muss mit ihm leben. Aber er macht jetzt weniger Angst.“

Prof. Dr. Klaus Zweckberger

Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie

Zusammen genießt das Paar bewusst auch die schönen Seiten des Lebens – um Kraft zu tanken.

Nach der geglückten OP: Die Patientin strahlt und auch Oberarzt Dr. Gerhard Dölle, der die Narkose verantwortet hat.

Epilepsie-Selbsthilfegruppe

Um mit der Situation nicht allein zu sein, haben die Jödeckes vor einiger Zeit eine Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige initiiert – es dreht sich bei den Treffen in erster Linie um Epilepsie, die auch durch Stoffwechselerkrankungen, Schlaganfall oder Hirnhautentzündungen ausgelöst werden kann.

Die Gruppe trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat von 18 bis 19:30 Uhr im AWO Sozialzentrum Goslar, Bäringerstraße 24/25. Kontaktmöglichkeiten: zu den Jödeckes unter Telefon 0151 19 46 44 71 und per E-Mail an thomas-joedecke@gmx.de sowie KISS Goslar, Telefon 05321 68 50 91 00 und per E-Mail an selbsthilfe@awo-bs.de.

Informative Links

Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren?

Wir haben nützliche Links für Sie.

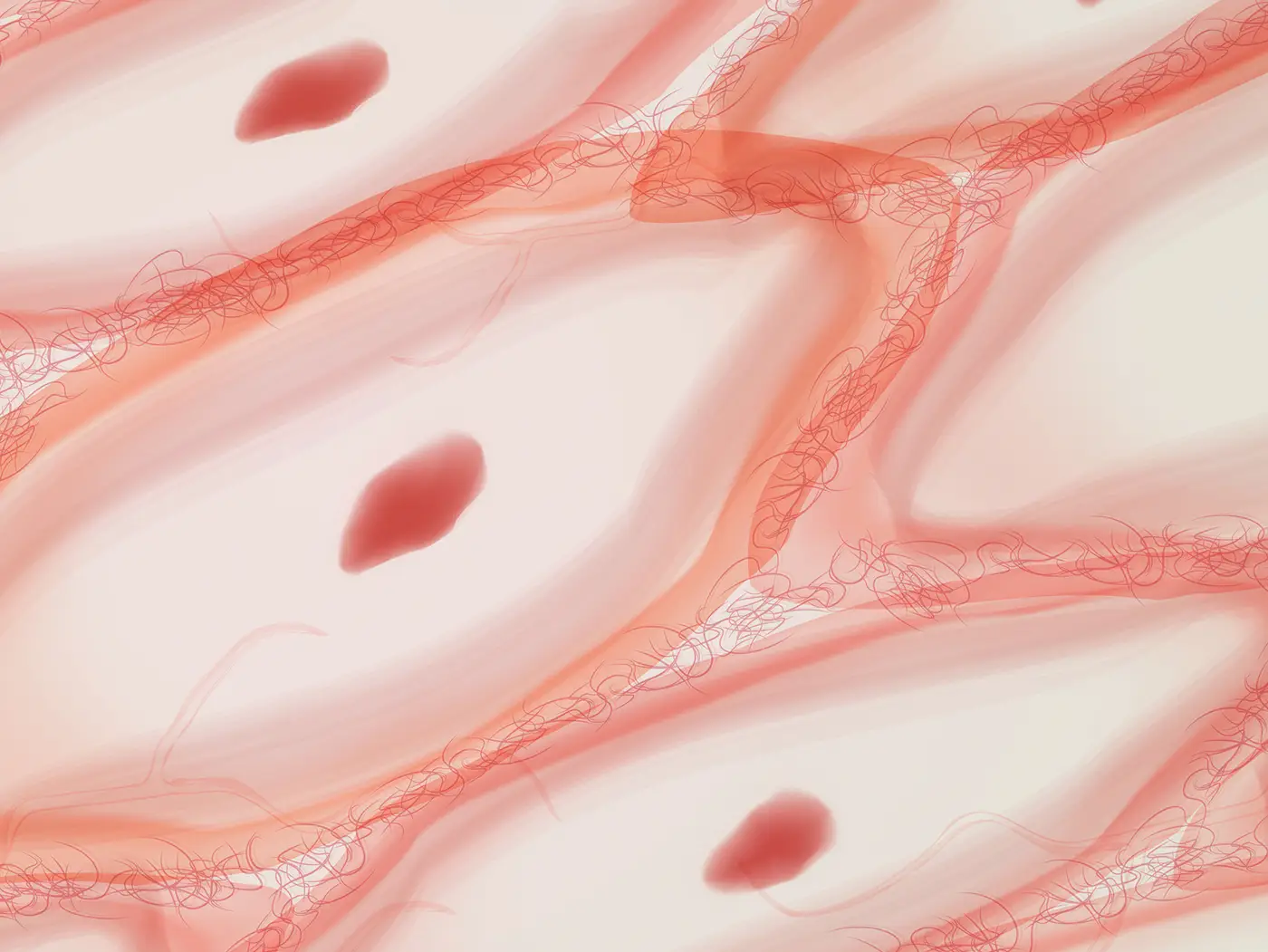

Wach-OP

Während einer Wach-OP wird das Hirnareal, in dem operiert wird, mit elektrischen Impulsen stimuliert. Anhand der Reaktion der Patientinnen und Patienten auf diese Impulse können die Operierenden genau lokalisieren, bis wohin sie Schnitte setzen können, ohne irreversible Schäden der Hirnfunktion anzurichten. Erfahren Sie, in welchen Bereichen die Neurochirurgie besonders sorgfältig vorgeht.

Hirnareale erkunden

Klicken Sie auf einen der Marker um mehr zu erfahren.

Sprachzentrum

- Patientinnen und Patienten sprechen während der Wach-OP, beantworten Fragen, zählen oder lesen Texte vor.

- An Veränderungen der Ausdrucksfähigkeit lässt sich feststellen, ob der nächste Schritt das Sprachzentrum bereits schädigt oder weiteres Gewebe gefahrlos entnommen werden kann.

Motorik

- Patient/Patientin wird während der Wach-OP aufgefordert, Arme und Beine zu bewegen.

- Dies erlaubt, am motorischen Zentrum möglichst funktionserhaltend zu operieren.

Sehzentrum

- Wach-OP bei Hirntumoren, die sich sehr nah am Sehzentrum in Gehirn befinden oder von der Sehbahn ausgehen.

- Während des Eingriffs werden Bilder von Gegenständen gezeigt, die von den Operierten richtig erkannt werden müssen - ein positives Signal für ein funktionierendes Sehvermögen.

Sensorik

- Wach-OP bei Hirntumoren. An Händen und Füßen der Patientin oder des Patienten lässt sich feststellen, ob sie/er während des Eingriffs erzeugte Berührungen spüren.

- Auch das ist eine Funktion, die möglichst erhalten bleiben soll.

Informativer Link

Hier erhalten Sie weitere Infos zum Thema Wach-OP:

Mehr aus dieser Ausgabe

Das könnte Sie auch interessieren

13. Juni 2025

Schwerkranke Kinder spüren mehr, als man denkt. Warum die Kinderklinik am Klinikum Braunschweig so besonders ist, erklärt Dr. Beilken.

13. Juni 2025

Lebensgefahr bei Aneurysma der Aorta im Brustbereich: Die Gefäßchirurgie am Klinikum Braunschweig setzt auf ein minimalinvasives Verfahren mit Stent.

13. Juni 2025

Im Notfall zählt jede Minute: Das Interdisziplinäre Notfallzentrum am Klinikum Braunschweig bündelt seine Kompetenzen. Lesen Sie mehr!

13. Juni 2025

Melanie Jödecke kämpft seit 2005 mit einem Hirntumor und den Folgen wie Epilepsie. Nach mehreren Operationen sucht sie Halt in einer Selbsthilfegruppe.

13. Juni 2025

Im neuen Gebäudeteil Ost setzt das Klinikum Braunschweig auf ein digitales Medienportal –individuell und jederzeit verfügbar. Lesen Sie mehr!

13. Juni 2025

Die Abnehmspritze Ozempic senkt das Risiko für Infarkt, Schlaganfall und Niereninsuffizienz. Jetzt mehr erfahren!

13. Juni 2025

Spontan, flexibel, engagiert: Eine medizinische Fachangestellte im FlexiTeam zeigt, worauf es im Klinikalltag ankommt. Lesen Sie mehr!

13. Juni 2025

Wie viele Kinder werden stationär behandelt? Wie viele Erstdiagnosen werden gestellt? Fakten zur Kinder- und Jugendmedizin. Erfahren Sie mehr!

13. Juni 2025

Was sind typische Parkinson-Symptome im Alltag? Ein Überblick über Warnzeichen und Behandlung. Erfahren Sie mehr dazu!

13. Juni 2025

Rezeptvorschlag, spannende medizinische Fragen und Rätsel: Lernen Sie in unserem Serviceteil kennen!

13. Juni 2025

Mit dem Diagnostik- und Analysezentrum eröffnet das Klinikum Braunschweig im Spätsommer eines der modernsten Labore Deutschlands. Jetzt mehr erfahren!

13. Juni 2025

Das Klinikum Braunschweig hat auf seiner Webseite einen umfangreichen Faktencheck veröffentlicht und geht damit gegen Desinformation vor. Lesen Sie mehr!

13. Juni 2025

Nach Chemo, OPs und Rückschlägen findet Alexandra Wölk zu neuer Stärke – und kämpft sich ins Leben zurück. Lesen Sie mehr!