Makuladegeneration

Die altersbedingte Makuladegeneration zählt zu den Netzhauterkrankungen, deren Frühstadium meist rund um das 60. Lebensjahr beginnt. Dr. Erik Chankiewitz, Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde, klärt auf.

Text: Susanna Bauch

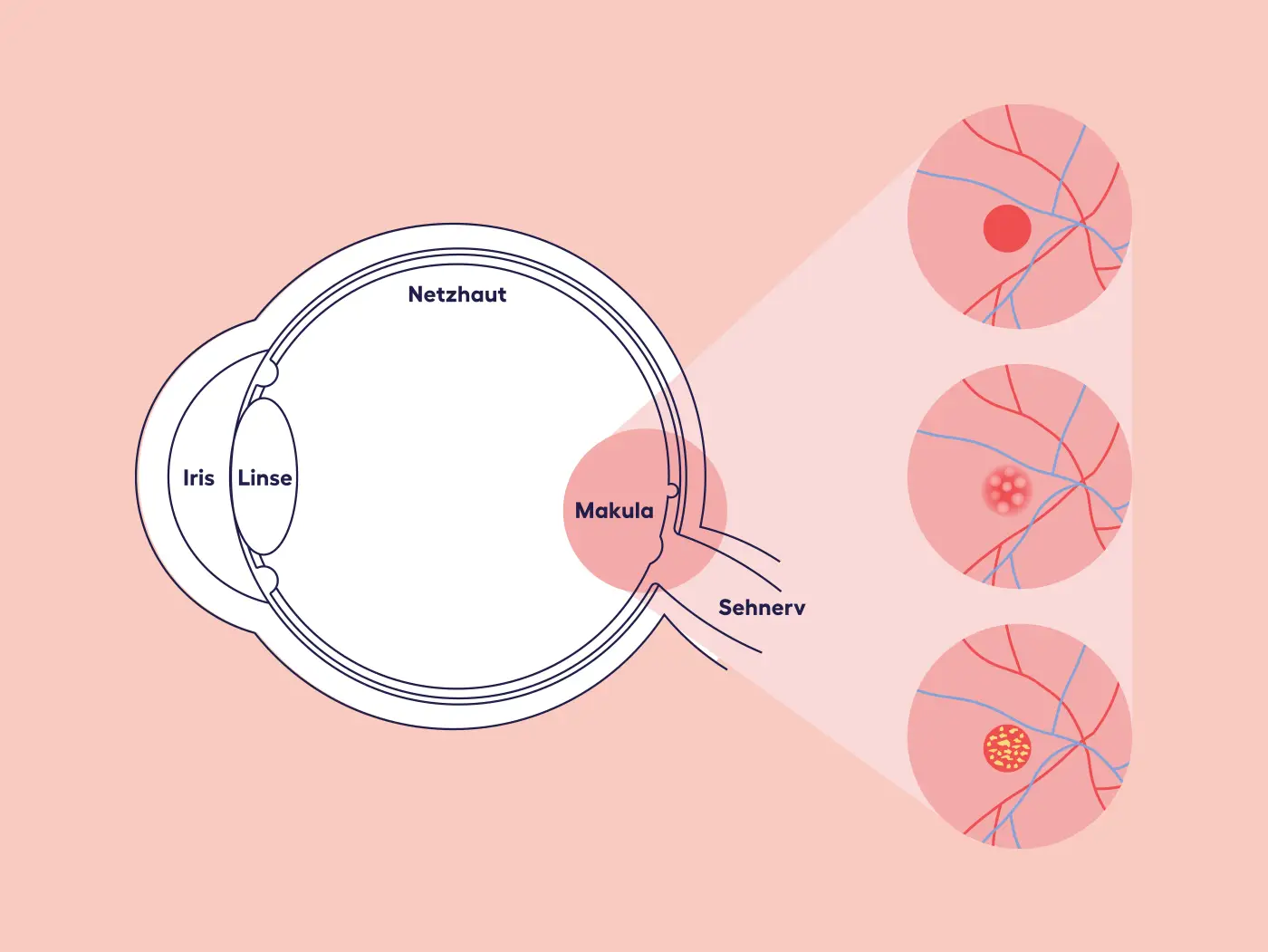

Die Makula übernimmt in der Netzhaut am Augenhintergrund den Teil des Sehens, der für die Schärfe verantwortlich ist. Feinste Sinnesrezeptoren sorgen für eine hohe Bildauflösung und optimale Sehschärfe. Mit dem restlichen Bereich der Netzhaut lassen sich Schatten und Umrisse wahrnehmen – Gesichter erfassen, Buchstaben klar erkennen oder auch Farben voneinander unterscheiden kann dagegen nur die Makula.

„In diesem auch als gelber Fleck bezeichneten Bereich, wo die Fotorezeptoren am Augenhintergrund sehr dicht stehen, haben wir die höchste Stoffwechselrate im menschlichen Körper in Bezug auf die Fläche“, erklärt Dr. Erik Chankiewitz. „Und Stoffwechsel bedeutet Abfall, der zu Ablagerungen unter der Netzhaut führen kann.“ Diese Ablagerungen führten dann auf Dauer zu sogenannten Drusen, die schleichend Bildverzerrungen, Pigmentverschiebungen und Veränderungen verursachen würden. So beginne die frühe Form der intermediären oder auch trockenen altersbedingten Makuladegeneration. „Es ist ein langsamer Prozess über Jahre und wie der Begriff schon sagt: namensgebend ist das Alter“, so der Chefarzt.

Für mehr Infos klicken Sie auf die jeweilige Markierung.

Intakte Makula

Das für das scharfe Sehen zuständie Areal auf der Netzhaut ist nicht geschädigt.

Feuchte Makuladegeneration

Unter der Netzhaut entstehen zusätzliche neue Blutgefäße.

Trockene Makuladegeneration

Unter der Netzhaut bilden sich kleine gelbliche Ablagerungen, sogenannte Drusen.

Dr. Erik Chankiewitz

Chefarzt der Augenklinik im Klinikum Braunschweig

Symptome bei Makuladegeneration

Weil die ersten Stoffwechselablagerungen am Augenhintergrund zunächst keine merklichen Beeinträchtigungen verursachen, dauert es bei vielen Betroffenen oft lange, bis sie eine Veränderung des Sehens bemerken. Ein guter Indikator für den Beginn einer trockenen Makuladegeneration ist die Wahrnehmung von geraden Linien, die plötzlich krumm oder gebogen erscheinen. „Ich empfehle jedem, regelmäßig einen Blick auf das Amsler-Gitter zu werfen“, so Dr. Erik Chankiewitz. Wer bei dem Karomuster mit einem Punkt in der Mitte krumme oder verzerrte Linien wahrnimmt, sollte eine augenärztliche Untersuchung vereinbaren.

Trockene Makuladegeneration

Bei der Untersuchung wird der Augenhintergrund gespiegelt. Bereits erste Veränderungen lassen die Makula stumpf erscheinen. In der Augenklinik des Klinikums Braunschweig wird die Spiegelung durch eine Farbfotoaufnahme mit einer Funduskamera der neuesten Generation ergänzt, um den hinteren Abschnitt des Sehorgans beurteilen zu können. Die trockene Makuladegeneration schreitet langsam voran, führt mit zunehmendem Alter jedoch zu einer Abnahme des Kontrastsehens und in ihrer gravierendsten Form zur sogenannten geografischen Atrophie, dabei rutscht der Sehpunkt an den Rand der Netzhaut. Die optische Kohärenztomografie, kurz OCT, kann solche Veränderungen aufzeigen, indem mit einem Laser Schnittbilder der Netzhaut aufgenommen werden.

Ein weiteres diagnostisches Verfahren bei der Makuladegeneration ist die Fluoreszenz-Angiografie, die bei Verdacht auf eine feuchte Form zum Einsatz kommt. Diese feuchte oder auch neovaskuläre Makuladegeneration entwickelt sich aus der trockenen Form: Die aus den Ablagerungen entstandenen Drusen bilden ein Geflecht neuer Gefäße unterhalb der Netzhaut. Sie lassen ein Ödem entstehen, was die Fotorezeptoren streckt und schlagartig ein schlechteres Sehen verursacht. Bei der Fluoreszenz-Angiografie wird ein Farbstoff in die Armvene gespritzt und innerhalb von zehn Sekunden am Augenhintergrund sichtbar. Liegt eine feuchte Makuladegeneration vor, zeigt der Farbstoff die fehlgebildeten, teilweise undichten Gefäße in Form von Wolken.

Feuchte Makuladegeneration

Gilt die Diagnose der feuchten Makuladegeneration als gesichert, ist sie behandelbar, was bedeutet, sie im Idealfall in die trockene Form zurückzuführen. Dr. Erik Chankiewitz: „Wir nutzen ein sogenanntes Anti-VEGF, einen Antikörper, der direkt ins Auge gespritzt wird und das Wachstum der Blutgefäße hemmt. Oft haben wir bereits am Folgetag eine Sehverbesserung. Meines Erachtens ist dies die erfolgreichste Behandlungsmethode bei feuchter Makuladegeneration.“

Derzeit gibt es keine wirkungsvollen Therapiemöglichkeiten bei einer trockenen Makuladegeneration. Die sogenannte ARED-Studie (Age-Related Eye Desease) ergab bei einigen Betroffenen eine Verzögerung des Voranschreitens der Sehverschlechterung bei Einnahme einer Kombination aus antioxidativen Vitaminen und Spurenelementen, die in Apotheken erhältlich sind. Dr. Erik Chankiewitz: „Es gibt aber mittlerweile sehr gute Hilfsmittel: vergrößernde Sehhilfen, Lupen mit Lichtquellen und Vorlesegeräte für Bücher.“

Ernährung hat auch Einfluss auf die Augengesundheit

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine Krankheit, die grundsätzlich jeden treffen kann. 85 Prozent der Betroffenen entwickeln die trockene Form, bei 15 Prozent geht sie in die feuchte über. Statistiken zufolge ist die Makuladegeneration in Deutschland zu 50 Prozent die Ursache für eine schwere Sehbehinderung, die aber nicht zur vollständigen Erblindung führt. Der äußere Teil der Netzhaut bleibt bei der trockenen Form intakt, sodass die Orientierungsfähigkeit in gewohntem Umfeld lange erhalten werden kann.

Zwar kann es familiäre Vorbelastungen geben, zu den größten individuellen Einflussfaktoren zählt aber ein gesunder Lebensstil. Dr. Erik Chankiewitz: „Wir haben heute die beste Ernährung aller Zeiten, wenn wir sie nutzen: einmal pro Woche Fisch, grünes Gemüse, kein Nikotin. Das ist alles, was wir selbst tun können – vielleicht ein kleiner Trost für Betroffene.“

Informative Links

Sie möchten mehr Informationen über die Augenerkrankung Makuladegeneration? Wir haben nützliche Links für Sie.

Mehr aus dieser Ausgabe

Das könnte Sie auch interessieren

25. März 2025

Klinik für Gastroentorologie, Hepatologie, interventionelle Endoskopie und Diabetologie am Klinikum Braunschweig wendet modernste Verfahren an. Erfahren Sie mehr!

25. März 2025

Am Klinikum Braunschweig sorgen neue Abläufe in der Dialyse für mehr Nachhaltigkeit und schonenden Umgang mit Ressourcen. Lesen Sie mehr!

25. März 2025

Im sksb Reha-Sportzentrum des Klinikums Braunschweig wird eine spezielle Bewegungstherapie für Krebspatientinnen und -patienten angeboten. Jetzt mehr erfahren!

25. März 2025

Die Günter Hansmeier Krebsstiftung unterstützt die Kinderonkologie am Klinikum Braunschweig jährlich mit einer Spende. Lesen Sie mehr!

25. März 2025

Die Günter Hansmeier Krebsstiftung unterstützt die Kinderonkologie am Klinikum Braunschweig jährlich mit einer Spende. Lesen Sie mehr!

25. März 2025

Am Klinikum Braunschweig ist die Intensivstation an der Celler Straße in ein neues Gebäude am selben Standort umgezogen. Erfahren Sie mehr!

25. März 2025

Wenn Klinikclownin Feodora zu Besuch kommt, ist die Freude groß.

25. März 2025

Die altersbedingte Makuladegeneration kann zur Erblindung führen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es am Klinikum Braunschweig. Jetzt mehr erfahren!

25. März 2025

Das skbs Reha-Sportzentrum des Klinikums Braunschweig ist Partner für onkologische Bewegungstherapie und Reha-Sport. Lesen Sie mehr!

25. März 2025

Rezeptvorschlag, spannende medizinische Fragen und wichtige Veranstaltungshinweise: Lernen Sie unseren Serviceteil kennen!

25. März 2025

Der neue Bildungscampus am Klinikum Braunschweig bündelt Kräfte für innovative Aus- und Fortbildung im Gesundheitswesen. Erfahren Sie mehr dazu!

25. März 2025

Schonende Strahlentherapie bei Prostatakrebs: Lesen Sie, wie sich der 72-jährige Martin A. Seht am Klinikum Braunschweig behandeln ließ.